Raus aus Gas mit lokalen Wärmenetzen

Lokale Wärme gemeinsam:

Effiziente Wärmeversorgung für dicht bebaute Stadtgebiete

Lokale Wärmenetze sind Rohrleitungssysteme, die mehrere benachbarte Gebäude mit Wärme versorgen und dafür lokal verfügbare erneuerbare Energie (beispielsweise Erdwärme) nutzen. In Stadtgebieten außerhalb des fernwärmeversorgten Gebiets können sie eine sinnvolle Lösung der nachhaltigen und leistbaren Wärmeversorgung für Wien sein.

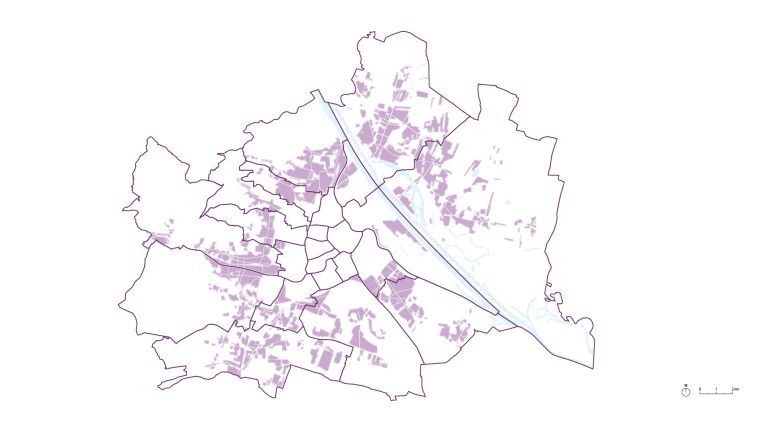

Diese Gebiete sind im Wiener Wärmeplan 2040 als „Lokale Wärme gemeinsam“-Gebiete ausgewiesen und zeichnen sich durch ausreichend hohe Wärmebedarfsdichten aus. Sie können geplant und umgesetzt werden, wenn ausreichend Bedarf und Interesse an einer gemeinschaftlichen Wärmeversorgung im Quartier, im Grätzl, in der Straße oder in der Nachbarschaft besteht.

Warum lokale Wärmenetze?

Lokale Wärmenetze können dort zum Einsatz kommen, wo der Ausbau der Fernwärme aufgrund technischer und wirtschaftlicher Grenzen nicht möglich ist oder wo für erneuerbare Einzellösungen nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Diese Gebiete sind im Wiener Wärmeplan 2040 als „Lokale Wärme gemeinsam“-Gebiete ausgewiesen: Hier ist die Wärmebedarfsdichte ausreichend hoch für eine Netzlösung, gleichzeitig reichen die erneuerbaren Potenziale auf den einzelnen Liegenschaften oft nicht aus, um den Bedarf alleine zu decken.

Hier können gemeinschaftliche Lösungen zur nachbarschaftlichen Wärmeversorgung sinnvoll sein: kleinere, lokale Wärmenetze, die mehrere Gebäude verbinden und mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Was sind lokale Wärmenetze?

Lokale Wärmenetze versorgen benachbarte Gebäude gemeinschaftlich mit Wärme. Sie ermöglichen die gemeinschaftliche Nutzung erneuerbarer Energiequellen, Abwärme und Wärmespeicher – etwa durch Erdwärmesonden oder andere lokale Quellen. Die notwendige Wärme wird über zentrale Wärmepumpen im Gebiet oder durch einzelne Wärmepumpen in den angeschlossenen Gebäuden erzeugt.

Solche Netze können in Größe und technischer Ausgestaltung variieren, je nach Bedarf und örtlichen Gegebenheiten. Sie arbeiten mit unterschiedlichen Temperaturniveaus und können untereinander oder mit bestehenden Fernwärmenetzen verbunden werden.

Wie können sie realisiert werden?

Die Wahl eines passenden Betreibermodells ist oft eine zentrale Herausforderung bei der Umsetzung lokaler Wärmenetze. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: So können etwa mehrere Liegenschaften kooperativ zusammenarbeiten oder ein externer Dienstleister übernimmt den Betrieb, bspw. im Rahmen eines Contracting-Modells.

Beispiele für lokale Wärmenetze

Lokales Wärmenetz mit Energiezentrale

Ein Modell für lokale Wärmenetze ist das Wärmenetz mit Energiezentrale. Es handelt sich dabei um ein gebäudeübergreifendes Niedertemperaturnetz, das von einer Energiezentrale zu den angeschlossenen Gebäuden geführt wird. Die Wärme wird in der Zentrale erzeugt, beispielsweise mithilfe von Großwärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Biomassekesseln.

Die Netztemperatur liegt typischerweise zwischen 40 und 60 °C. Die exakte Temperatur hängt unter anderem von der Art der Warmwasserbereitung ab: Wird Warmwasser zentral im Gebäude bereitgestellt, sind meist Temperaturen um 60 °C erforderlich. Erfolgt die Warmwasserbereitung hingegen dezentral in jeder Wohneinheit, reicht in vielen Fällen auch ein Temperaturbereich zwischen 40 und 60 °C aus.

Anergienetz

Eine besondere Form des lokalen Wärmenetzes ist das sogenannte „Anergienetz“, auch bekannt als kaltes Nah- oder Fernwärmenetz. Anergienetze nutzen Umweltwärme aus dem Grundwasser, dem Erdreich, Solarkollektoren, Abwärme oder Umgebungswärme – also Quellen, die direkt vor Ort verfügbar sind. Das Besondere an Anergienetzen ist ihr niedriges Temperaturniveau: Mit Netztemperaturen von rund 10 bis 25 °C arbeiten sie deutlich kühler als herkömmliche Fernwärmesysteme. Dadurch werden Wärmeverluste minimiert und auch ein Kühlen der Gebäude ermöglicht.

Denn: Anders als bei klassischen Fernwärmenetzen wird die Wärme erst in den angeschlossenen Gebäuden mittels Wärmepumpe auf das für Heizung und Warmwasser benötigte Niveau angehoben. So können unterschiedliche Nutzer*innen – etwa Wohnungen, Büros oder Gewerbeflächen – gleichzeitig und unabhängig voneinander heizen oder kühlen.

Damit bieten Anergienetze nicht nur Lösungen für den steigenden Kühlbedarf im mehrgeschoßigen Bestandswohnbau, sondern es macht sie auch attraktiv für gemischt genutzte Quartiere oder Neubaugebiete.

Beispiele:

Die Klima- und Innovationsagentur als Anlaufstelle für lokale Wärmenetze

Möchten Sie in Ihrer Nachbarschaft ein lokales Wärmenetz starten oder sich zu diesem Thema informieren? Die Klima- und Innovationsagentur Wien ist Ihre erste Anlaufstelle für Initiativen rund um lokale Wärmenetze in Wien.

Wir bieten:

- Ersteinschätzung für Hauseigentümer*innen und Bauträger: Information, Orientierungsberatung und erste grobe Analysen zur Umsetzbarkeit von Wärmenetzen

- Hinweise auf Fördermöglichkeiten und Unterstützung: Beratung zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten und aktuellen Förderprogrammen

- Vernetzung und Erfahrungsaustausch: Plattform für den Austausch von Eigentümer*innen, Bauträgern und Expert*innen, um voneinander zu lernen